猫がトイレ以外の場所でうんちをしたり、お尻についたうんちが床に落ちたりする現象は、多くの飼い主が直面する悩みです。米国動物病院協会(AAHA)の調査によると、猫の飼い主の約25%が何らかの排泄問題を経験しているほど一般的な問題です。

この問題には様々な原因が考えられます。「トイレ環境の不満」、「健康上の問題」、「ストレス」など、猫がうんちを落とす理由は多岐にわたります。排泄問題の原因は環境的要因(45%)、医学的問題(30%)、行動学的要因(25%)に分類されます(国際猫医療協会)。

特に高齢の猫や長毛種の猫はうんちがお尻についたままになることが多く、「コロコロしたうんち」や「粘液が混じるケース」、「うんちに血が見られるケース」など状態によって対処法も異なります。愛猫の健康状態を正しく把握し、適切な対策を講じることで、この悩ましい問題を解決できる可能性があります。

この記事では猫がうんちを落とす原因と、トイレ内外のトラブルに関する包括的な情報をご紹介します。猫のうんち問題を解決して、愛猫との快適な生活のために、ぜひ参考にしてください。

愛猫のうんち問題でお困りの方は、体質に合わない食事が原因の場合も多いです。当サイトの無料フード診断なら、年齢・体質・お悩みから61種類の中から最適なフードを提案いたします。

【無料】あなたの猫に合う「キャットフード」診断

- 猫がうんちを落とす主な原因はトイレ環境の不満や健康問題、ストレスにある

- 猫のうんちがお尻につく理由と適切な対処法や予防方法を解説

- 老猫や長毛種の猫は特別なケアが必要でトイレ環境の調整が重要である

- 猫のうんちの状態から健康状態を判断する方法と獣医師に相談すべき症状がわかる

- 食事改善による根本的な対策も多くのケースで検討されている

猫がうんちを落とす主な原因とトイレ環境の改善方法

猫がうんちを落とす主な原因

猫がうんちを落としてしまう現象は、多くの飼い主が悩む問題です。なぜ愛猫がトイレ以外の場所でうんちを落とすのでしょうか。実は、これには複数の理由が考えられます。

原因1:トイレの環境

まず、トイレ環境に関する不満が大きな原因の一つです。

猫は非常に清潔好きな動物であり、汚れたトイレを嫌う傾向があります。トイレが十分に清掃されていない場合、猫は他の場所で排泄しようとします。

また、トイレのサイズが小さすぎると、猫が快適な姿勢で排便できないため、トイレの外にうんちを落としてしまうことがあります。猫は体長の1.5倍以上の長さのあるトイレを好む傾向があります(ノッティンガム大学獣医行動学科研究)。

特に、大きめの猫や高齢の猫は、狭いトイレでは体をうまく収められないことがあります。

原因2:ストレスや環境の変化

次に、ストレスや環境の変化も大きな要因となります。

新しい家族の追加、引っ越し、家具の配置換え、飼い主の生活リズムの変化など、猫にとってストレスとなる要因は様々です。猫はストレスを感じると、これまで問題なく使用していたトイレを避けるようになることがあります。

例えば、多頭飼いの場合、他の猫との関係でストレスを感じ、トイレの使用を躊躇することもあるでしょう。

原因3:健康上の問題

健康上の問題も見逃せません。

トイレ外排泄行動を示す猫の60%に、何らかの身体的疾患が認められたことが報告されています(オハイオ州立大学獣医学部)。

便秘や下痢などの消化器系の問題を抱えている猫は、トイレまで我慢できずに失敗してしまうことがあります。特に便秘の場合、猫はトイレの中で踏ん張っているうちに、体勢が崩れてトイレの外にうんちを落としてしまうケースも見られます。

また、高齢の猫では、関節炎などによりトイレへの出入りが困難になったり、認知症により排泄場所の判断能力が低下することもあります。

猫がうんちを落とす原因チェックリスト

| 原因カテゴリー | 具体的な要因 | 対策 |

|---|---|---|

| トイレ環境 | 汚れたトイレ | 1日1〜2回の清掃 |

| サイズが小さい | 猫の体長の1.5倍以上のトイレを用意 | |

| 猫砂の種類が合わない | 複数種類を試して好みを確認 | |

| ストレス要因 | 新しい家族や動物の追加 | 徐々に慣れさせる |

| 引っ越しや環境変化 | 安心できる場所を確保 | |

| 多頭飼い環境での緊張 | トイレの数を「猫の数+1」用意 | |

| 健康問題 | 便秘・下痢 | 食事内容の見直し・獣医相談 |

| 関節炎 | 低い縁のトイレを用意 | |

| 認知症 | 複数箇所にトイレを設置 |

これらの原因を理解し、猫の行動を観察することで、うんちを落とす問題の解決につながる可能性があります。トイレ環境の改善、ストレス要因の軽減、そして健康管理に注意を払うことが大切です。

猫のうんちがお尻につく理由とは

猫のうんちがお尻についてしまう現象は、見た目の問題だけでなく、健康面でも注意が必要です。なぜ猫のうんちがお尻についたままになってしまうのか、その理由を理解しましょう。

理由1:うんちの状態

最も一般的な原因は、うんちの状態に問題がある場合です。

健康な猫のうんちは中程度の茶色で適度に形が整っているべきです(コーネル大学獣医学部)。(うんちの健康スケールで3~4程度)。下痢や軟便の場合、水分が多くてべたつきやすいうんちはお尻に残りやすくなります。

また、逆に便秘による硬すぎるコロコロとしたうんちも、排便後に一部がお尻に残ってしまうことがあります。こうした消化器系の問題は、食事内容の変化、ストレス、または何らかの病気が潜んでいる可能性があります。

理由2:被毛の状態

次に考えられるのは、被毛の状態です。

特に長毛種の猫は、お尻周りの毛にうんちが絡まりやすい傾向があります。また、老猫や肥満体型の猫は、自分でお尻周りを綺麗に舐めるセルフグルーミングがうまくできないことがあります。

これにより、排便後にうんちが完全に取り除かれず、お尻についたままになってしまいます。

理由3:肛門腺の問題

さらに、肛門腺の問題も関係している場合があります。

猫の肛門腺問題の発生率は犬に比べて低く、全体の約5-10%程度と報告されています(ペンシルバニア大学獣医学部)。猫の肛門の左右には肛門腺という器官があり、特有の臭いを持つ分泌液を溜めています。

通常、この分泌液は排便時に少量ずつ排出されますが、うまく排出されないと溜まってしまい、うんちと混ざってお尻につきやすくなることがあります。

理由4:毛の飲み込み

また、猫が部屋に落ちている髪の毛や自分の毛を飲み込んでしまうと、うんちの中に毛が混ざり、切れが悪くなります。これにより、うんちが肛門からぶら下がったままになり、歩いているうちに床に落ちてしまうことがあります。

理由5:寄生虫

まれなケースとして、お尻からぶら下がっているものが実は寄生虫(回虫など)である可能性も考慮する必要があります。このような場合は、早めに獣医師に相談することが重要です。

猫のうんちがお尻につきやすい猫のタイプ

- 長毛種の猫

- お尻周りの毛が長く、うんちが絡まりやすい

- 定期的なトリミングが効果的

- 高齢の猫

- 関節の硬さからセルフグルーミングが困難

- 飼い主によるケアが必要

- 肥満の猫

- 体型によりお尻周りの清潔維持が難しい

- 適切な体重管理とケアが重要

- 消化器系に問題を抱える猫

- 慢性的な軟便や便秘がある

- 食事療法や獣医師の治療が必要

猫のうんちがお尻につく問題は、単なる不潔さの問題ではなく、猫の健康状態や生活環境を反映していることがあります。日頃から猫の排泄状況を観察し、異常があれば適切に対処することが大切です。

猫がうんちをコロコロとお尻に付ける時の対処法

猫のうんちがコロコロとお尻についてしまった場合、適切に対処することが重要です。ここでは、安全かつ効果的な対処法をご紹介します。

おすすめの対処法

コームやノミ取りコーム

猫が痛がったり、肛門を傷つけたりする恐れがあります。固形状のうんちや乾燥しているうんちは、コームやノミ取りコームを使って優しく取り除くのが効果的です。

ぬるま湯で少し湿らせたタオル

コームでうまく取れない場合は、「ぬるま湯で少し湿らせたタオル」でうんちを軽く湿らせて柔らかくしてから、再度試してみましょう。

おしりふき

次に、「ペット用のおしりふき」や、刺激の少ない「赤ちゃん用のおしりふき」を使用する方法もあります。

このとき、ゴシゴシと強く擦らず、優しく拭き取ることが大切です。猫の肌は敏感なので、刺激の強いクリーナーの使用は避けましょう。

どうしても取れない場合は、ぬるま湯で洗い流し、その後しっかりと乾かすことも一つの方法です。

赤ちゃん用の爪切り

うんちが毛に絡まって取れない場合は、ハサミで慎重にカットすることも考えられます。

このとき、「赤ちゃん用の爪切り」など先端が丸いハサミを使用し、肛門を傷つけないよう十分に注意することが大切です。不安な場合は、無理をせずに動物病院やトリミングサロンに相談するのも良いでしょう。

おすすめの予防策

お尻周りのブラッシング

予防策としては、日頃からお尻周りの毛をこまめにブラッシングし、長毛種の場合は定期的にトリミングすることをおすすめします。

これにより、うんちが毛に絡まるリスクを減らすことができます。また、肛門腺のトラブルが原因でうんちがつきやすくなっている場合は、獣医師に相談し、必要に応じて肛門腺を絞る処置を受けることも検討しましょう。

毎日の食事

食事面では、適切な繊維質を含むフードを与えることで、うんちの状態を改善できる場合があります。

高品質の食事の提供と適切な水分摂取の確保が家庭でできる基本的なケアとして推奨されています(米国獣医皮膚科学会)。

コロコロとした硬いうんちは便秘のサインであることが多いため、水分摂取量を増やす工夫も大切です。

💭 著者の経験談

我が家のヒマラヤン猫は毛が長いため、うんちが絡まりやすく悩んでいました。トリマーさんに相談して、お尻周りの毛を『サニタリーカット』と呼ばれる方法で短くしてもらったところ、問題が劇的に改善しました。3か月に一度のペースでトリミングに通い、自宅では毎日優しくブラッシングすることで、うんちの絡まりがほとんどなくなりました。長毛種の飼い主さんには特におすすめの方法です。

うんちがお尻についた猫のケア手順

- 観察と準備

- うんちの状態(硬い/柔らかい)を確認

- ペット用おしりふきまたはぬるま湯で湿らせたタオルを用意

- 先端の丸いハサミ(必要な場合)

- 軽度の場合

- ペット用おしりふきで優しく拭き取る

- 乾いたうんちはぬるま湯で少し湿らせてから

- 絡まっている場合

- コームで優しくとかす

- どうしても取れない場合は毛を慎重にカット

- 肛門周辺は注意して扱う

- 予防策

- 長毛種は定期的なトリミング

- 食事内容の見直し(繊維質と水分)

- お尻周りの定期的なグルーミング

これらの対処法を実践しても改善が見られない場合や、うんちの状態に異常がある場合は、動物病院を受診することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、根本的な原因を特定し、適切な治療を受けることができるでしょう。

猫のうんちに粘液や血が混じる場合の対応

猫のうんちに粘液や血が混じっているのを発見したら、飼い主として適切に対応することが重要です。これらの症状は、猫の健康状態に問題がある可能性を示すサインかもしれません。

チェックしたい項目

チェック1:粘液の量や色、頻度

まず、粘液の量や色、頻度をしっかりと観察しましょう。

少量の透明な粘液が一時的に見られる程度であれば、それほど心配する必要はないかもしれませんが、継続して見られる場合や量が多い場合は注意が必要です。

特に黄色や緑色の粘液、あるいは粘液と共に血液が混じっているような場合は、より深刻な状態を示している可能性があります。

粘液が出る主な原因としては、腸の炎症が挙げられます。

腸内で炎症が起きると、腸の粘膜が刺激され、それを保護するために粘液の分泌が増加します。この炎症は、食事の急な変更、食物アレルギー、寄生虫感染、あるいは炎症性腸疾患(IBD)などによって引き起こされることがあります。

チェック2:血液の色と状態

血液の色と状態も重要なチェックポイントです。

鮮やかな赤色の血液が見られる場合は、大腸や肛門付近からの出血の可能性が高いです(米国獣医内科学会)。これは肛門周辺の小さな傷、肛門嚢の問題、あるいは大腸炎などが原因かもしれません。

一方、黒いタール状の便の場合は、消化管の上部からの出血を示唆しており、胃や小腸での出血が疑われます。これはより深刻な状態である可能性があり、すぐに獣医師の診察を受けるべきです。

猫のうんちに粘液や血が混じる場合の具体的な対策

対策1:猫の食事を見直す

飼い主として最初にできることは、猫の食事を見直すことです。

最近フードを変えた場合は、以前のフードに戻してみるのも一つの方法です。また、高品質で消化しやすいフードを選び、食物アレルギーが疑われる場合は、特定の原材料を除去した食事に切り替えることも検討してみてください。

ただし、粘液や血が継続して見られる場合や、猫が元気がない、食欲不振、体重減少などの症状を伴う場合は、自己判断せずに早めに動物病院を受診することをおすすめします。

獣医師は、便の検査や血液検査を行い、より詳細な原因を特定することができます。適切な診断の下、必要に応じて専門的な治療を受けることで改善が期待できます。

対策2:猫のストレスを軽減

また、猫のストレスを軽減させることも重要です。

トイレ環境を清潔に保ち、十分な数のトイレを設置すること、静かで安心できる場所にトイレを設置することなどが、猫のストレス軽減に役立ちます。

軟便や粘液便が続く場合、まずは軟便改善のための消化器ケアフードも根本的な解決策として検討してみてください。

獣医師に相談すべき猫のうんちの異常サイン

| うんちの状態 | 考えられる原因 | 緊急度 |

|---|---|---|

| 鮮血が混じる | 大腸・肛門付近の出血、痔 | 中〜高 |

| 黒いタール状 | 上部消化管からの出血 | 高 |

| 黄色や緑色の粘液 | 消化不良、腸の炎症 | 中 |

| 白色・灰白色 | 胆汁不足、肝臓・膵臓疾患 | 中〜高 |

| 寄生虫の混入 | 寄生虫感染 | 中 |

| 排便痛や頻繁な失敗 | 様々な疾患、ストレス | 中 |

粘液や血を伴ううんちは、猫にとって不快な症状であるばかりでなく、長期間放置すると深刻な健康問題に発展する可能性もあります。早期発見・早期対応が、猫の健康を守るための鍵となるでしょう。

猫がトイレ以外でうんちをする時の対策

猫がトイレ以外の場所でうんちをしてしまう問題は、多くの飼い主が悩む課題です。この問題を解決するためには、まず原因を特定し、適切な対策を講じることが重要です。

トイレ環境の見直し

まずはトイレ環境の見直しから始めましょう。

猫は非常に清潔好きな動物ですので、トイレの清掃状態は極めて重要です。少なくとも1日に1回は排泄物を取り除き、週に1回は猫砂を全て入れ替えることをおすすめします。

基本的には「猫の数+1」個のトイレを用意するのが理想的です(オハイオ州立大学獣医行動学研究所・ISFM共同ガイドライン)。例えば、「2匹の猫」を飼っている場合は、「3つのトイレ」を設置すると良いでしょう。

トイレや猫砂の種類

トイレの種類や猫砂の選択にも注意を払う必要があります。

70%以上の猫が細かい粒子の、無香料で固まるタイプの猫砂を好むという結果が出ています(ミズーリ大学研究)。猫の中には、蓋付きのトイレを好まない子もいますし、特定の種類の猫砂にこだわりを持つ子もいます。

いくつかの種類を試して、猫が最も快適に感じるものを見つけることが大切です。また、トイレのサイズも重要で、猫が自由に動けるスペースが確保されたものを選びましょう。猫の体長の1.5倍程度の長さがあるトイレが理想的です。

トイレの設置場所

トイレの設置場所も猫の排泄行動に影響します。

静かで人通りの少ない場所、猫が逃げ道を確保できる場所を選びましょう。複数のトイレがある場合は、家の異なる場所に分散させて設置するのがおすすめです。

猫は食事場所と排泄場所を分けたい習性がありますので、食事場所からは離れた場所に設置することも大切です。

💭 飼い主Aさんの体験談

私の友だちの15歳の老猫は、突然リビングのカーペットでうんちをするようになりました。原因はトイレが2階にあり、関節炎を患っていた猫ちゃんには階段の上り下りが辛くなっていたのです。そこで1階にも低いフチのトイレを設置したところ、問題は解決しました。高齢猫の場合、アクセスのしやすさが最も重要なポイントだと実感しました。

ストレスの軽減

猫が何らかのストレスを感じていると、排泄行動に異常が現れることがあります。新しい家族や動物の追加、引っ越し、家具の配置換えなど、猫の環境に変化があった場合は特に注意が必要です。

フェロモン製品(ディフューザーやスプレー)の使用や、猫が安心して過ごせる隠れ場所を提供することで、ストレスを軽減できることがあります。

これらの対策を試しても改善が見られない場合は、健康上の問題が隠れている可能性があります。

便秘、下痢、膀胱炎などの疾患が原因となっていることもあるため、獣医師に相談することをおすすめします。特に、突然トイレ以外でうんちをするようになった場合や、うんちの状態に異常がある場合は、早めに診察を受けるようにしましょう。

トイレ環境の最適化により排泄問題の約75%が改善または解決したことが報告されています(コーネル大学フェリン・ヘルスセンター)。

猫がトイレ以外でうんちをする問題は、忍耐強く対処することが大切です。叱ったり罰したりすることは逆効果になることが多いので、猫が適切な場所で排泄したときには褒めるなど、ポジティブな強化を心がけましょう。

猫がトイレ以外でうんちをする問題は、忍耐強く対処することが大切です。叱ったり罰したりすることは逆効果になることが多いので、猫が適切な場所で排泄したときには褒めるなど、ポジティブな強化を心がけましょう。

トイレ環境改善のためのチェックリスト

| チェック | 項目 | 内容 |

|---|---|---|

| [ ] | 清潔さ | 毎日1〜2回の清掃を実施 |

| [ ] | サイズ | 猫の体長の1.5倍以上の大きさ |

| [ ] | 猫砂 | 無香料で細かい粒子の猫砂を試す |

| [ ] | トイレの数 | 「猫の数+1」個用意 |

| [ ] | 場所 | 静かで落ち着ける場所に設置 |

| [ ] | アクセス | 高齢猫には低い縁のトイレを |

| [ ] | 分散配置 | 複数階がある場合は各階に設置 |

猫がうんちを落とす問題への年齢別対策と健康チェックポイント

老猫が猫砂トイレでうんちを落とす原因と改善のポイント

年齢を重ねた猫がトイレでうんちをするのに失敗してしまうケースは、多くの飼い主が直面する課題です。老猫になるとトイレの失敗が増える傾向にありますが、これには様々な身体的・精神的要因が関わっています。

原因1:関節の問題

まず、老猫に最も多い原因の一つは関節の問題です。

7歳以上の猫の約35%が年齢に関連する排泄問題を経験しており、10歳以上の猫の30%以上に関節疾患が見られます(カリフォルニア大学デービス校獣医学部)。

高齢になると、多くの猫が関節炎などの運動器の疾患を抱えるようになります。これにより、トイレに入る際の動作がつらくなり、トイレの縁を越えることが困難になることがあります。

特に、深さのあるトイレや、カバーが付いているタイプのトイレは、老猫にとってはハードルが高くなります。関節の痛みがある猫は、トイレに入ろうとする意欲はあっても、身体的な制限によってできないことがあるのです。

💭 飼い主Bさんの体験談

「実家の19歳のハチワレは、トイレの縁で足を滑らせることが増えました。獣医さんによると、これは加齢による筋力低下と関節炎の症状とのこと。低い縁のトイレに変えたら随分と楽に出入りできるようになったようで失敗も減りました!老猫の場合少しの環境調整で大きく改善することを実感しました。」

原因2:認知機能の低下

次に、認知機能の低下も重要な要因です。

14歳以上の猫の約28%に認知機能不全症候群が発症すると報告されています(米国獣医学会誌)。猫も人間と同様に、年齢と共に認知症に類似した症状を示すことがあります。

これにより、トイレの場所を忘れてしまったり、トイレの使い方がわからなくなったりすることがあります。突然混乱した様子を見せたり、夜間に特に失敗が多くなるのは、認知機能の低下を示す兆候かもしれません。

原因3:消化器系の問題

便秘や消化器系の問題も、老猫のトイレ失敗の原因となります。

12歳以上の猫の約40%が便秘を経験するという報告があります(獣医学専門誌)。加齢に伴い消化器官の機能も低下するため、便秘が起こりやすくなります。

便秘状態が続くと、トイレまで我慢できずに失敗してしまうことがあります。また、便秘の猫は排便時に強くいきむ必要があり、その際にトイレの外にうんちを落としてしまうこともあります。

原因4:尿路系の疾患

尿路系の疾患も間接的に排便行動に影響を与えることがあります。

10歳以上の猫の約30%に腎臓病が見られます(国際腎臓病学会)。老猫に多い腎臓病や膀胱炎などの疾患により、排尿時に痛みを感じると、その痛みをトイレと結びつけてしまい、トイレ自体を避けるようになることがあります。

結果として、排便もトイレ以外で行うようになってしまうのです。

若年猫の排泄問題が主にマーキング行動(20%)と環境的要因(50%)による一方、老猫は医学的問題が原因である割合が60%以上と高いことが報告されています(英国獣医学会誌)。高齢猫の場合、栄養面でのサポートも重要です。高齢猫の栄養管理について詳しく知りたい方は、こちらの記事(準備中)も参考にしてください。

老猫のトイレ環境改善のポイント

- 低い縁のトイレの導入

- 関節炎の猫でも楽に出入りできる

- 大型猫用の浅いトレイも有効

- トイレの分散配置

- 各階に少なくとも1つ設置

- 移動距離を短くする工夫

- 夜間照明の確保

- 認知症の猫は夜間に混乱しやすい

- トイレ周辺に間接照明を設置

- 定期的な健康診断

- 関節の痛みを和らげる治療

- 便秘解消のための食事療法

老猫がトイレ失敗は、決して「わがまま」や「しつけの問題」ではなく、加齢に伴う自然な変化や健康上の問題が原因であることが多いです。愛猫の老後を快適に過ごさせるためにも、理解と忍耐を持って対応することが大切です。

猫のうんちハイは何故起こるのか

猫が排便後に突然走り回るという行動、いわゆる「うんちハイ」を見たことがある飼い主は多いでしょう。この一見奇妙に見える行動には、実は生物学的な理由が隠されています。

うんちハイが起こる主な理由の一つは、本能的な行動と考えられています。

野生下で生きていた猫の祖先は、自分の排泄物の匂いで天敵に位置を知られないよう、排泄後すぐにその場を離れる必要がありました。

この生存本能が、家猫になった現代でも残っていると考えられています。排便後に走り回ることで、自分の匂いを分散させ、天敵から身を守る行動だったのではないかという説です。

💭 著者の経験談

うちの8歳のヒマラヤンは、トイレの後に必ず”うんちハイ”します。(笑)玄関から寝室まで猛ダッシュし、最後はベッドの上でゴロゴロ。最初の頃は病気かなと心配しましたが、獣医さんに『それ、うんちハイですよ。正常な行動なので安心してください』と言われました。今では特別なパフォーマンスタイムとして楽しんでいます(笑)

また、生理学的な観点からも説明できます。

排便中、猫の体内では副交感神経が優位になり、リラックス状態になります。排便が終わると、交感神経が活性化し、一時的に興奮状態になるのです。

この神経系のスイッチによって、急にエネルギッシュになり、走り回る行動が誘発されると考えられています。

実際、多くの猫では排便直後に「解放感」を感じているようにも見えます。

特に便秘気味だった場合や、大量の排便があった場合は、体が急に軽くなった感覚から興奮状態になることがあります。この状態は通常、数分程度で収まり、猫は元の落ち着いた状態に戻ります。

面白いことに、全ての猫がうんちハイを示すわけではありません。

個体差があり、活発な性格の猫ほどうんちハイの頻度が高い傾向にあります。また、若い猫のほうが高齢の猫よりもこの行動を示すことが多いようです。

うんちハイは基本的には正常な行動であり、健康上の問題を示すものではありません。

ただし、いくつか注意すべき点もあります。常にうんちハイをしていた猫が突然しなくなった場合や、逆に今までしなかった猫が頻繁にするようになった場合は、何らかの体調変化があるかもしれません。

特に排便時の痛みや不快感を示す他の兆候(鳴き声を上げる、お尻を床に擦りつけるなど)が見られる場合は、獣医師に相談することをおすすめします。

また、うんちハイの最中に猫が家具にぶつかったり、滑ったりして怪我をしないよう、安全な環境を整えることも大切です。特に、高齢の猫や関節に問題を抱える猫は、急な動きで怪我をしやすいので注意が必要です。

うんちハイは猫の自然な行動の一つであり、多くの場合は心配する必要はありません。むしろ、愛猫の愉快な一面を楽しむ機会と捉えることもできるでしょう。

猫の肛門腺とうんちトラブルの関係

猫の排泄トラブルの中で見過ごされがちなのが、肛門腺の問題です。肛門腺は猫の肛門の左右に位置する小さな腺で、特有の臭いを持つ分泌物を生成する重要な器官です。この肛門腺とうんちのトラブルには、密接な関係があります。

肛門腺の主な役割は、猫が縄張りをマーキングするための分泌物を作ることです。

通常、この分泌物は排便時に自然と少量ずつ排出され、猫の匂いを糞便に付ける役割を果たします。これは野生下では、自分の存在を他の猫に知らせるための重要なコミュニケーション手段となっています。

しかし、様々な理由で肛門腺の分泌物がうまく排出されないことがあります。

特に、柔らかすぎるうんちや下痢の場合、肛門に十分な圧力がかからず、肛門腺の内容物が排出されにくくなります。また、逆に硬すぎるうんちの場合も、肛門腺の開口部が圧迫されて分泌物が排出しにくくなることがあります。

こうして肛門腺に分泌物が溜まり続けると、詰まりや炎症を引き起こす可能性があります。

肛門腺に問題があると、猫は特徴的な行動を示します。

例えば、お尻を床に擦り付ける「お尻歩き」や、過剰に肛門周辺を舐める、尾の付け根を頻繁に噛む、座る時に不快感を示すなどの症状が現れます。

また、肛門周辺の赤みや腫れ、悪臭のある分泌物の漏れなどが見られることもあります。

💭 飼い主Cさんの体験談

「以前、実家の愛猫がお尻を床に引きずるような行動をするようになり、トイレの外でうんちをすることが増えました。獣医さんに診てもらったところ、肛門腺に問題があるとのこと。適切な処置と食事の見直しをしたところ、症状は改善しました。猫のトイレトラブルには色々な原因があるので、お尻を気にする素振りは見逃さないようにしています。」

これらの症状が見られる場合は獣医師の診察が必要です(ワシントン州立大学獣医学部)。

肛門腺の問題はうんちのトラブルとも密接に関連しています。

肛門腺の不快感により、猫はトイレを恐怖や不快感と結びつけてしまい、トイレ以外の場所で排泄するようになることがあります。また、肛門腺からの分泌物がうんちと混ざり、お尻に付着したままになりやすくなるため、家の中にうんちの跡が残る原因にもなります。

肛門腺のケアとしては、まずは猫の食事に注目することが大切です。

適切な固さのうんちが出るような食事を心がけましょう。食物繊維が適度に含まれたフードは、うんちの固さを調整し、自然な肛門腺の排出をサポートする可能性があります。また、水分摂取量を増やすことも、適切なうんちの状態を保つために重要です。

症状が見られる場合は、獣医師による肛門腺絞りが必要になることがあります。

これは、詰まった肛門腺の内容物を手動で絞り出す処置です。肛門腺絞りは獣医師やトリマーに相談するのが最も安全ですが、軽度の場合は適切な指導を受けた上で自宅でも行えることがあります。

ただし、誤った方法で行うと猫を傷つける可能性があるため、十分な知識と注意が必要です。

肛門腺の問題を放置すると、肛門嚢炎や肛門嚢膿腫など、より深刻な病態に発展することがあります。

こうした状態になると、抗生物質や抗炎症薬による治療、場合によっては外科的処置が必要になることもあります。日頃から猫のお尻周りの状態や行動を観察し、異常があれば早めに対処することが大切です。

肛門腺の健康を保つためのケアポイント

| ケア方法 | 効果 | 実施頻度 |

|---|---|---|

| 適切な食事管理 | 理想的なうんちの硬さを維持 | 毎日 |

| 水分摂取量の確保 | 便秘予防と適度な水分量の確保 | 毎日 |

| 定期的な健康観察 | 早期の症状発見 | 週1回程度 |

| 獣医師による診察 | 肛門腺の健康状態チェック | 半年〜1年に1回 |

| 肛門腺絞り | 詰まった分泌物の除去 | 必要に応じて |

猫のうんち健康チェックポイント

猫のうんちは、健康状態を知る重要なバロメーターです。毎日のトイレチェックは、飼い主ができる簡単で効果的な健康管理方法の一つと言えるでしょう。では、具体的にどのようなポイントに注目すれば良いのでしょうか。

まず、「健康な猫のうんちの特徴」を理解しておくことが大切です。

理想的なうんち

理想的なうんちは、適度な水分を含み、表面にツヤがあります(コーネル大学獣医学部)。色は食べているフードに近い茶色か、少し濃い程度が良いとされています。

うんちの硬さ

硬さについては、軽く力を加えると変形する程度の柔らかさが理想的です。また、健康な猫の排便回数は、一般的に1日に1〜2回程度で、排便にかかる時間は30秒〜1分程度が目安となります。

💭 著者の経験談

「複数の猫と暮らしていると、うんちチェックは日課です。健康な猫のうんちは『バナナのような形と硬さ』が目安。極端に臭いが強くなったり、色が変わったりしたら要注意。食事内容が変わると、数日間は便の状態も変化するので、新しいフードに切り替える時は段階的に行うことをお勧めします。」

一方、注意が必要なうんちにはいくつかの特徴があります。

例えば、カチカチで表面にトイレ砂がつかないようなうんちは、便秘の傾向があることを示しています。便秘が続くと、腸に負担がかかり、より深刻な状態に進行する可能性もあります。

逆に、ドロドロとしたベタベタした軟便や水っぽい便は、下痢を示しており、フードの影響や腸の炎症、寄生虫の存在などが疑われます。

うんちの色

色の変化も重要なサインです。

黒いタール状の便は、消化管の上部からの出血を示唆している可能性があります(米国獣医内科学会)。これは、胃や十二指腸などからの出血が消化過程で黒く変色したためです。

また、白っぽい便は、胆汁の分泌異常や膵臓の病気が関わっていることがあります。

うんちの付着物

うんちに付着するものにも注目しましょう。

透明なゼリー状のものが付着している場合は、腸の粘膜が剥がれている可能性があります。米粒状のものや短いひも状のものが混じっている場合は、寄生虫感染の可能性が考えられます。

血が混じっている場合は、大腸や肛門付近からの出血が疑われ、量が多い場合は緊急性が高いと言えるでしょう。

うんちの臭い

また、うんちの臭いも健康状態を反映します。

猫のうんちは通常でも独特の臭いがありますが、極端に臭いが強くなった場合や、これまでと明らかに異なる臭いがする場合は、何らかの異常の兆候かもしれません。

排便の行動

排便の行動パターンも観察しましょう。

猫がトイレで長時間うずくまっているのに排便が見られない、あるいは排便時に痛がる様子を示す場合は、便秘や肛門周辺の痛みなどが考えられます。また、排便回数の急な増加や減少も、健康状態の変化を示しているかもしれません。

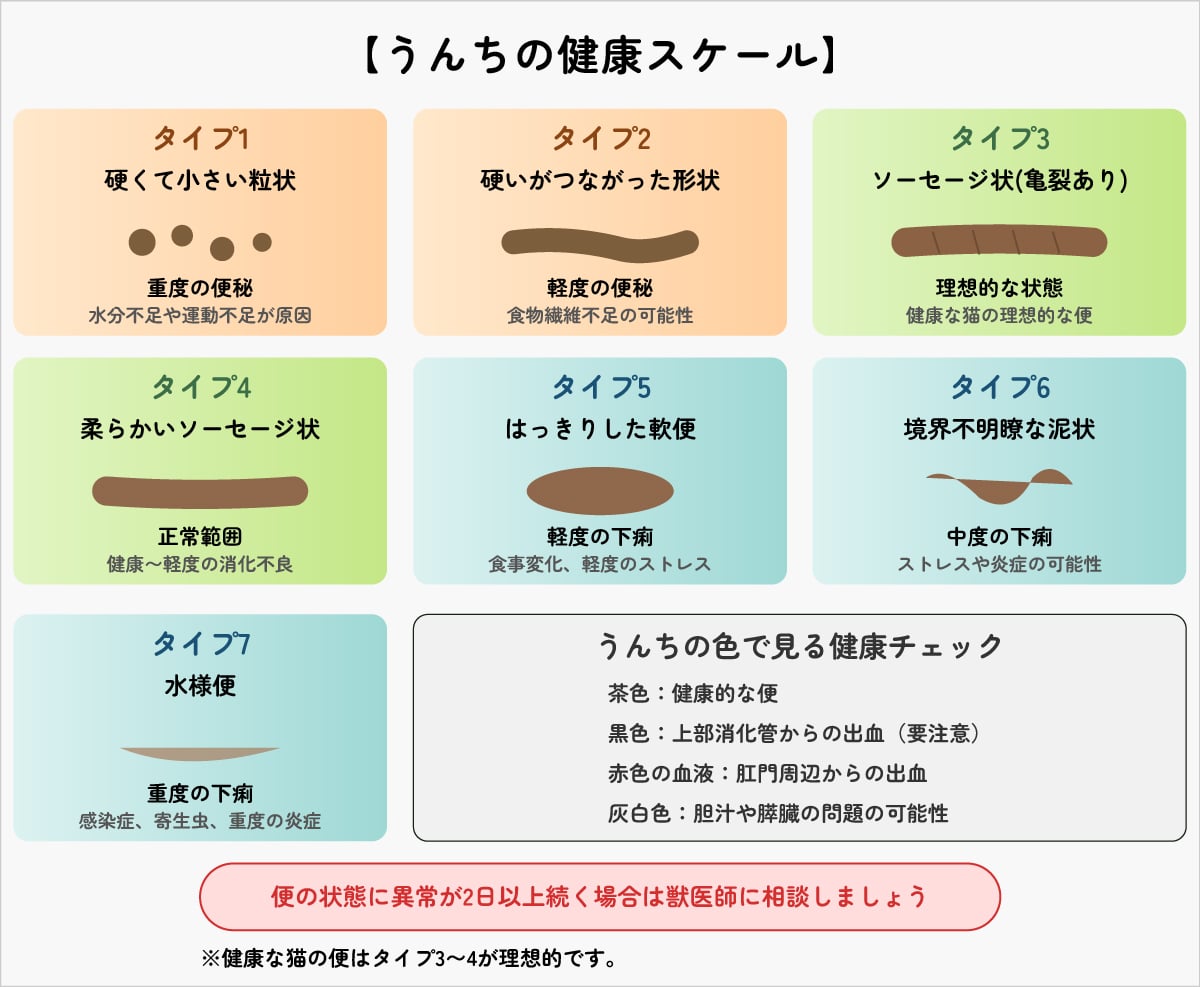

【うんちの健康スケール】

| タイプ | 外観 | 状態 | 考えられる原因 |

|---|---|---|---|

| 1 | 硬くて小さい粒状 | 重度の便秘 | 水分不足、運動不足 |

| 2 | 硬いがつながった形状 | 軽度の便秘 | 食物繊維不足、食事変化 |

| 3 | ソーセージ状で表面に亀裂 | 理想的 | 健康な状態 |

| 4 | 柔らかいソーセージ状 | 正常範囲 | 健康〜軽度の消化不良 |

| 5 | 境界がはっきりした軟便 | 軽度の下痢 | 食事変化、軽度のストレス |

| 6 | 境界不明瞭な泥状 | 中度の下痢 | ストレス、炎症、食物不耐性 |

| 7 | 水様便 | 重度の下痢 | 感染症、寄生虫、重度の炎症 |

猫のうんちに関して気になる点があれば、できるだけ新鮮な状態のサンプルを持参して、獣医師に相談することをおすすめします。

特に、うんちの状態の変化が2日以上続く場合や、食欲不振、嘔吐、元気消失などの他の症状を伴う場合は、早めに受診することが大切です。

日頃から猫のうんちの状態を把握しておくことで、早期に異常を発見し、適切な対応を取ることができます。これは、猫の健康を守るための重要な第一歩です。

愛猫のうんちの状態が気になる場合は、食事の見直しも検討してみてください。適切な栄養バランスのフードを選ぶことで、健康なうんちの状態を維持できる場合があります。無料フード診断では消化器系の健康維持に適したフードを見つけることができます。

【無料】あなたの猫に合う「キャットフード」診断

猫がうんちを落とす原因と効果的な対策まとめ

猫がうんちを落とす問題は、トイレ環境の不満・健康問題・ストレスが主な原因です。清潔で適切なサイズのトイレ環境を整え、日頃からうんちの状態を観察することで、多くの場合改善できます。

特に老猫や長毛種は特別なケアが必要で、血液や粘液が混じる場合は早急に獣医師に相談しましょう。愛猫の健康状態を理解し、適切な対策を講じることで、快適な共同生活を送ることができます。

💭 飼い主Dさんの体験談

「猫のうんちトラブルで獣医さんに通うことが何度かありましたが、多くの場合は環境調整と適切なケアで解決できました。特に大切なのは、トイレ環境への配慮と、うんちの状態変化に気づく観察力です。猫はうんちを通じて、私たちに健康状態を教えてくれているのだと実感しています。」

環境別の猫のトイレトラブル防止策まとめ

| 環境 | 推奨されるトイレ対策 | 注意点 |

|---|---|---|

| 多頭飼い | 「猫の数+1」個のトイレ | トイレは複数の場所に分散させる |

| マンション | 低騒音の猫砂、防音マット | 砂の飛散防止対策も重要 |

| 高齢猫がいる家庭 | 低い縁のトイレ、各階に設置 | トイレまでの距離を短く |

| 長毛種の猫がいる家庭 | お尻周りの毛を短くトリミング | 定期的なグルーミングが必要 |

| 子猫がいる家庭 | 出入りしやすい低い縁のトイレ | 砂の誤食に注意 |

猫のうんちトラブルに対処する際は、まず猫の立場になって考えることが大切です。猫がトイレ以外でうんちをするのには必ず理由があります。その理由を理解し、環境を整えることで、多くの場合、問題は解決に向かいます。

また、健康上の問題が疑われる場合は、早めに獣医師に相談することをおすすめします。猫のうんちの状態や排泄行動の変化は、健康問題の早期発見につながる重要なサインです。

日々の観察と適切なケアで、愛猫とより快適な生活を送りましょう。

愛猫のうんちトラブルの根本的な解決をお考えの方は、無料フード診断で消化器系の健康維持に適したフードを見つけることができます。年齢・体質・お悩みに合わせて、61種類から最適なフードを提案いたします。